近日,葛颂研究组和系统与进化植物学国家重点实验室海外学术顾问、密歇根州立大学桑涛教授合作,通过对水稻落粒基因sh4的群体遗传学分析,揭示了选择对该基因影响,并探讨了水稻驯化的速率和可能机制。该成果发表在最近一期New Phytologist(2009, 184: 708-720)杂志上。

作物的不落粒对于作物生产具有重要意义。水稻落粒基因sh4是第一个被鉴定控制作物落粒的数量性状主效基因,由密歇根州立大学桑涛教授小组发表在2006年Science杂志上。为了进一步探讨该基因的进化历史,进而了解水稻驯化过程和机制,葛颂课题组和桑涛教授合作,对该基因的分子群体遗传学进行了研究。

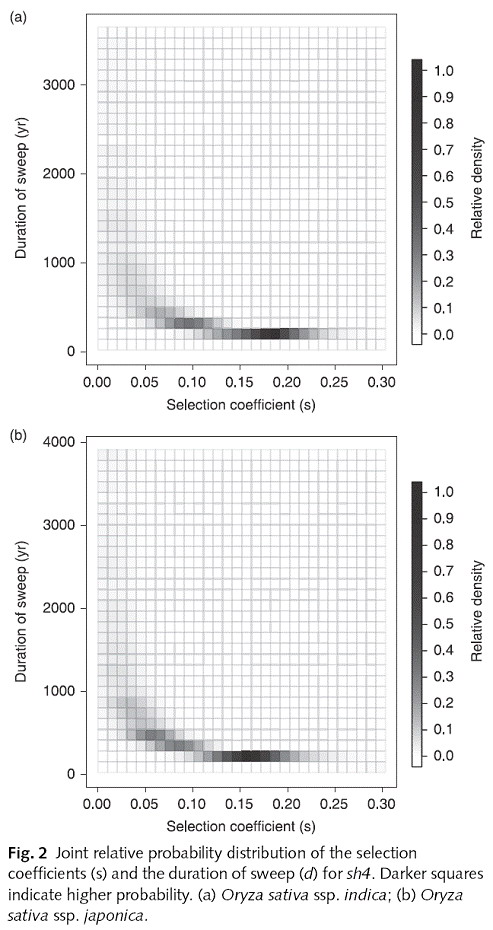

通过选取籼稻和粳稻(Oryza sativa ssp. indica 和O. sativa ssp. japonica)代表性品种以及代表水稻野生祖先种O. nivara 和O. rufipogon的群体样品,他们对控制水稻落粒的两个位点sh4和qSH1的变异进行了研究,发现不落粒sh4的等位基因在所有栽培稻中都被固定下来,多态性极低。进一步的系统发育和群体遗传分析表明,sh4等位基因为单次起源,在水稻驯化过程中通过人工选择而得以固定。相反,对qSH1的选择在栽培稻indica和japonica中都不明显。进一步的分析表明,人类对sh4基因的选择很强,以至于该基因在100年内就被固定在栽培稻的居群中,因此推测考古学所报道的不落粒表型的缓慢固定可能是由于在水稻培育的早期对变异相对较弱的选择,而不是对于sh4的选择。

该研究从基因进化的角度为揭示栽培稻的起源提供了重要资料。