近年来质体基因组研究揭示了复杂多样的结构和序列变异,对教科书上经典的四分体结构提出了挑战。质体基因组多样性演化的机制常被笼统地诉诸于DNA修复系统可能存在缺陷。科研人员在前期工作中发现石松类卷柏科植物细胞器靶向的DNA修复系统中缺失RecA1和RecA3,卷柏质体基因组结构呈现出复杂多样的变异,是深入探讨质体基因组演化机制适用的自然突变体系。目前研究表明,卷柏科植物质体基因组具有标志性同向重复序列(DR)的环形结构,中短重复极少,GC含量高等特点。

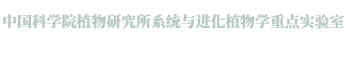

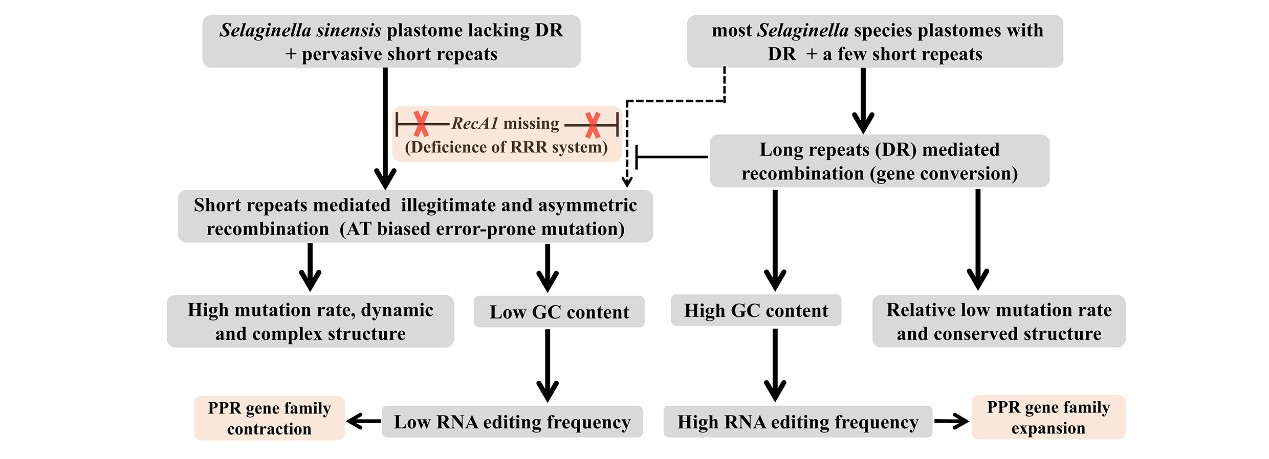

中科院植物所张宪春研究组结合Illumina与PacBio测序数据,通过生物信息学分析揭示中华卷柏(Selaginella sinensis)的质体基因组由总长为81,010 bp的15个contig组成。它们并不形成一个环形的分子,而是由三个重组热点区域介导形成动态复杂的网状结构,可以解析为许多不等比例的异构体,是植物中发现的最具有线粒体基因组特征的质体基因组。不同于其他卷柏科植物,中华卷柏质体基因组极为特异:没有DR结构,具有最少的基因数量(48个)、最低的GC含量(36.2%)和最少的RNA编辑位点(148个),但中短重复序列丰富和碱基突变速率极高。对卷柏科不同进化分支代表物种质体基因组的比较分析显示中短重复片段,尤其是小于100bp短重复片段的数目与质体基因组结构复杂程度和碱基序列的变异速率呈显著正相关。中华卷柏核基因编码的细胞器DNA修复系统与其它卷柏科植物一致。DR结构的缺失导致中短重复序列大量积累,而RecA1的缺失使得短重复片段活跃介导AT突变偏好且不对称的非法重组是中华卷柏质体基因组结构与序列极端特征形成演化的内在机制。

基于以上分析结果,研究人员提出核基因组和质体基因组相互作用的质体基因组多样性演化假说:在核基因组编码的质体DNA修复系统存在缺陷的情况下,重复序列驱动了质体基因组多样性的演化。该研究揭示了自养维管植物中目前已知最特异的质体基因组,解决了长期以来困扰我们的关于DNA修复系统缺陷如何影响细胞器基因组演化的问题,强调了整合细胞核与细胞器基因组数据对全面理解细胞器基因组演化机制的重要性。

该成果近期发表于The Plant Journal上。植物所向巧萍副研究员为论文第一作者,张宪春研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金和北京市自然科学基金项目的资助。

文章链接: https://doi.org/10.1111/tpj.15851

卷柏科植物质体基因组的多样性

卷柏科植物质体基因组的多样性演化机制