新生代以来,印度次大陆板块向欧亚大陆东南俯冲碰撞导致的青藏高原的隆升事件不仅塑造了当今亚洲的地形、地貌,还改变了高原南、北的气候系统,左右了该区域生物多样性分布和生态系统格局的变化。目前,来自多学科的证据正在逐步揭开高原抬升历史的神秘面纱。青藏高原中部作为高原原型,尽管前人已有众多研究,但是,学术界对青藏高原中部的高程变化认识尚存很大争议。

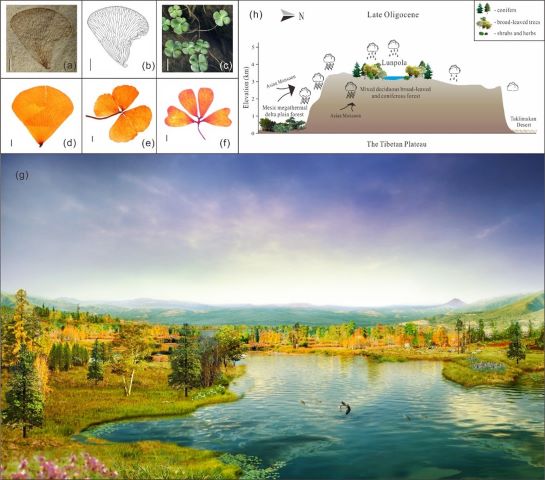

中科院植物所王宇飞团队与中科院古脊椎所邓涛团队及中科院地球环境所刘晓东团队合作,在考虑古今温度和纬度差异变化的情况下,以青藏高原中部伦坡拉盆地约2400万年前的小型草本、挺水植物——蕨类苹属化石的发现为基础,结合化石同层围岩中的孢粉组合分析,首次估测了青藏高原中部高程变化,研究估测伦坡拉古湖平面的海拔范围约在2990至3690米,量化了2400万年前当地的温度和降水数据。研究人员结合古动物学和沉积学证据,重建了伦坡拉古湖周围暖温带针阔混交林植被和生态系统,并对比发现在渐新世晚期,藏中高原的高程变化很可能驱动了高原中部及南、北坡植被生态系统的分异。这些发现为我们认识青藏高原抬升动态过程及其相关生态学效应提供了生物学实证。

该研究成果2月13日发表在国际学术期刊Science Bulletin上。植物所谢淦博士、孙斌博士和李金锋副研究员为该论文共同第一作者,王宇飞研究员、邓涛研究员、刘晓东研究员为共同通讯作者。该研究得到中国科学院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划、中科院植物所系统与进化植物学国家重点实验室开放课题及中国科学院国际人才计划的共同资助。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.02.022

显示化石(a-b)和现存(c-f)的小型挺水植物——蕨类苹属,重建的晚渐新世(距今约24百万年)伦坡拉古湖周围暖温带针阔混交林植被和生态系统(g),以及高原中部及南、北坡植被生态系统的分异