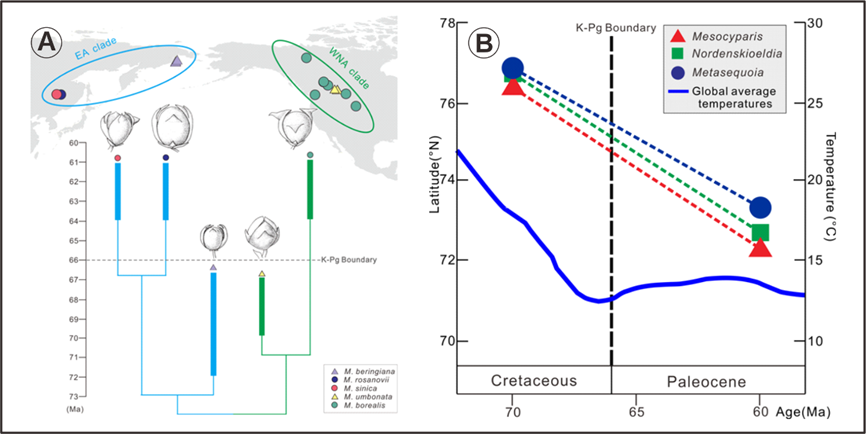

众所周知,在白垩纪-古近纪之交(K-Pg Boundary;距今大约66 Ma)发生了以非鸟恐龙灭绝为标志的第五次全球生物大绝灭,并伴随有全球性的显著降温事件。前人报道了动物类群在跨越K-Pg界线前后发生的形态演变,而对植物类群如何应答却不清楚。跨越了K-Pg交界时期,生存期间范围在距今70-60 Ma,分布于北半球东亚和北美大陆裸子植物广义柏科美索赛帕里斯属(Mesocyparis)为解读植物如何响应该时期气候变化提供了机会。

中国科学院植物研究所王宇飞研究组与陈之端研究组合作,从发现黑龙江嘉荫早古新世化石新物种中华美索赛帕里斯(Mesocyparis sinica)入手,将该属全球范围全部5个物种的形态变化置于在系统发育框架下,发现最显著形态变化为该属的球果增大了~130%,苞鳞-种鳞复合体上鳞脐的形态由直立变为反折,其位置也从中部移向顶部。类比研究还揭示出今天柏科近缘类群球果大小与温度呈负相关,暗示该时期降温很可能驱动了球果体积的增大。研究人员推测球果增大的生物学功能可能是一种帮助种子扩大传播与生存的机制,与取食球果/种子的动物对视觉醒目的大球果的选择偏好有关,这种选择偏好可能起到了自然选择的作用,拣选和强化了该属球果增大的性状。而发生在这一时期鸟类与哺乳类动物的快速辐射带来了大量潜在的搬运和采食球果的新生类群,为其种子扩散传播增加了机会。更为有趣的是,该研究发现并首次定量地刻画了在这一时间段内,该属,连同裸子植物广义柏科活化石水杉属(Metasequoia)和被子植物昆栏树科诺登斯基乌迪亚属(Nordenskioeldia)植物的古地理分布北界(温度敏感线)均往南移了4-5°N,约450-550 km。这些发现首次提供了植物类群从形态演化到生态地理分布两方面如何响应跨越K-Pg交界时期降温的案例,增进了科学界对植物适应气候变化的新知识。

该研究成果于近日发表在国际学术期刊BMC Plant Biology上,题为Fossil evidence reveals how plants responded to cooling during the Cretaceous-Paleogene transition。王宇飞研究组博士生崔一鸣(现为中国科学院南京地质古生物研究所博士后)和陈之端研究组王伟研究员为论文共同第一作者,杨健副研究员和王宇飞研究员为共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金、国家重大科学研究计划“全球变化研究”项目以及中国科学院战略性先导科技专项(B类)的共同资助。

图1. 植物类群对白垩纪-古近纪之交气候变化的响应。A. 美索赛帕里斯属的系统发育树、地理分布及球果形态变化;B. 广义柏科美索赛帕里斯属、活化石水杉属以及昆栏树科诺登斯基乌迪亚属分布北界变化及同期全球平均温度变化。