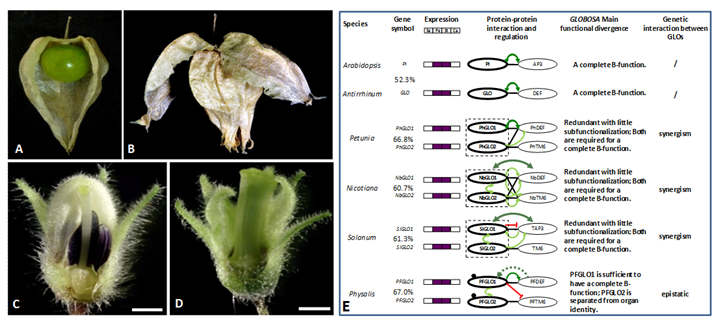

全新形态性状(Morphological novelties)的起源及其分子遗传基础是进化发育生物学研究的重要内容。茄科酸浆属(Physalis)植物的“中国灯笼”或膨大花萼症状(ICS, inflated calyx syndrome)是花萼随浆果的生长发育迅速膨大的结果。“中国灯笼”进化发育的分子基础是什么呢?贺超英研究组长期致力回答这一科学问题,并发现毛酸浆中MADS-box 基因MPF3、MPF2 以及它们蛋白产物间的相互作用和受精的激素信号在“中国灯笼”的进化发育中起重要作用;且这些基因/蛋白通过与B功能等MADS-box 基因/蛋白的互作参与雄性育性决定(He and Saedler 2005 PNAS;He and Saedler 2007 Plant J;He et al. 2007 Mol Biol Evol;Zhang et al. 2012 Planta; Zhao et al. 2013 Plant Cell)。因此,“中国灯笼”的起源与发育很可能与育性紧密偶联。

最新研究表明毛酸浆双层灯笼突变体(doll1)具典型的B功能突变体表型,且其雌性育性严重受损。该突变体是由单个MADS-box 基因PFGLO1 的缺失突变引起的,而它的旁系同源基因PFGLO2 只决定雄性育性,揭示了育性与“中国灯笼”发育的密切联系。PFGLO1 作为上游基因与PFGLO2 的遗传互作还特异地决定了第二轮器官的数目和顶端闭合(tip-closure)。GLO 基因在茄科植物的进化过程中发生过一次重复事件。在番茄、烟草和矮牵牛中,两个GLO 旁系同源基因充分体现了功能冗余,而它们在毛酸浆中则呈现器官身份决定和器官功能决定两者分离的分化模式。在进化过程中,PFGLO1 和PFGLO2 蛋白序列的歧化改变了其结合DNA和蛋白质的特异性,从而发生了独特的功能分离和新功能化。以上研究结果为理解被子植物中B功能MADS-box 基因的功能进化提供了新证据,并进一步完善了对酸浆属“中国灯笼”进化发育分子机制和调控网络的认识。

该研究结果已于2014年1月3日在线发表在Plant Physiology(Zhang et al. 2014 doi:10.1104/pp.113.233072)期刊上,研究组博士研究生张吉斯和李志超为该研究论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委和中科院人才计划等项目的资助。

图1毛酸浆“中国灯笼”和双层灯笼突变体(doll1)的表型及GLO重复基因的分化模式。 (A) 毛酸浆“中国灯笼”表型;(B)双层灯笼突变体(doll1)表型;(C)毛酸浆花芽。(D)双层灯笼突变体(doll1)花芽;(E)茄科植物中GLO重复基因的功能分化和互作模式。